Por qué hasta el siglo XIX no había científicos en el mundo angloparlante

Por qué hasta el siglo XIX no había científicos en el mundo angloparlante

Por qué hasta el siglo XIX no había científicos en el mundo angloparlante

Un día de junio de 1833, un año antes de su muerte, el célebre poeta romántico inglés Samuel Taylor Coleridge se dispuso a hacer algo que en ese entonces rara vez hacía: salir de casa.

Planeaba asistir a una reunión en la que se discutirían temas que siempre le habían interesado, aquellos que trataban sobre disciplinas científicas.

Coleridge no sólo dedicaba tiempo a explorarlas sino que las comparaba con la poesía, reconociendo la inmensa creatividad e imaginación requerida para desarrollarlas.

De hecho, alguna vez le habían preguntado por qué asistía a tantas conferencias públicas sobre química, respondió: "Para mejorar mi stock de metáforas".

Y, en una carta a su amigo cercano Humphry Davy, famoso químico y director del Royal Institute, comparó la ciencia con el arte diciendo que al ser "necesariamente una actividad realizada con la pasión de la esperanza, es poética".

Sin embargo, en esta ocasión no fue sólo a escuchar: tenía algo que decirles a quienes se congregaban en la reunión anual de la recientemente establecida Asociación para el Avance de la Ciencia.

Más que decirles, casi exigirles.

El poeta que había acuñado la expresión "suspensión de la incredulidad" para describir el acuerdo que aceptamos voluntariamente al sumergirnos en la ficción, había llegado a la conclusión de que era el momento de acuñar otra.

El término "filósofo" ya no era adecuado para "describir a un estudioso del mundo natural", declaró.

Filósofos de la naturaleza

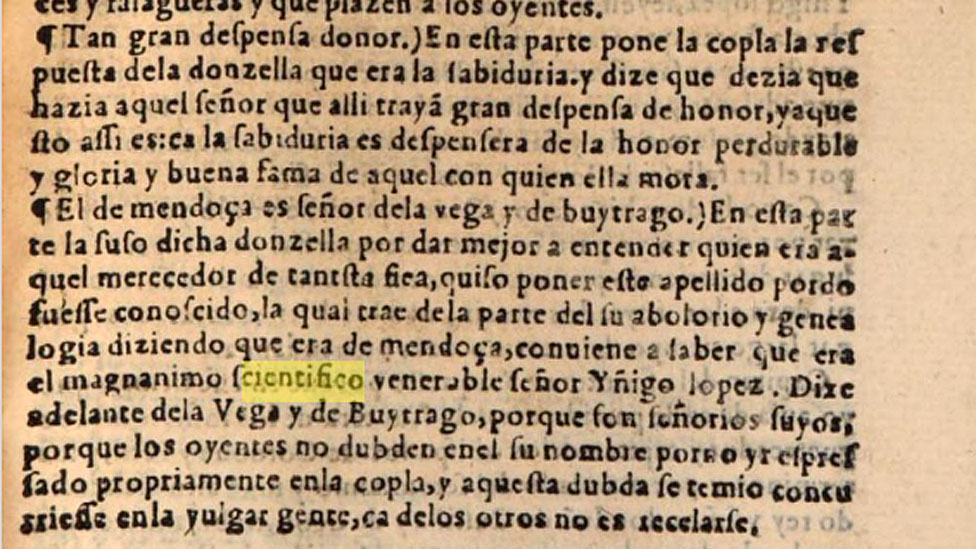

En esa época, quienes se dedicaban a estudiar los campos de lo que hoy se ocupa la ciencia se llamaban "filósofos de la naturaleza".

Lo que Coleridge estaba señalando era que como habían optado por el materialismo y vivían enfrascados en actividades como cavar, mezclar o electrificar, se habían tornado en empíricos y no filósofos de ideas.

La ciencia natural -pensaba el poeta- no estaba por descubrir los poderes que operaban en la mente así como en el mundo físico y, dado que no había ninguna perspectiva inmediata de que toda la ciencia se convirtiera en metafísica, era necesario encontrar un nuevo nombre para esos filósofos de la naturaleza.

No era la primera vez que Coleridge había criticado el uso del término en ese sentido.

En 1804, por ejemplo, se quejó diciendo que conocía a "varios cazadores entusiastas genuinos del conocimiento y la ciencia" pero que la "Verdad y Sabiduría" estaban a otro nivel, y que, por más reverencia que le tuviera a su amigo Davy, estaba "medio enojado con él por (...) prostituir y profanar el nombre de filósofo", asignándoselo a cualquiera que "haya hecho un experimento afortunado".

Innoble

El problema, sin embargo, no se reducía a renunciar a las elevadas aspiraciones que pudieran haber tenido los filósofos de la naturaleza y reconocer que era una ocupación más mundana.

Tras darle la razón cortésmente al "distinguido caballero" en que hacía falta un término satisfactorio para describir a los miembros de la asociación, el polímata inglés William Whewell sugirió:

"Si 'filósofo' es un término demasiado amplio y elevado", entonces, "por analogía con 'artist' (artista) podemos usar 'scientist' (científico)".

Pero su propuesta no recibió un apoyo inmediato ni universal pues no concordaba con la imagen que sus homólogos tenían de sí mismos.

Esos filósofos de la naturaleza eran, con muy pocas excepciones, hombres ricos que incursionaban en investigaciones científicas porque éstas eran consideradas como una de las formas más nobles de exploración intelectual.

No eran trabajadores y se rehusaban a considerar su labor científica como algo tan vulgar como un trabajo.

El término sugerido sonaba demasiado 'comercial', lejano al ideal de ser personas educadas cuya vocación por la ciencia era una recreación intelectual y filantrópica, y que, aunque dedicaran la mayor parte de su tiempo a ella, jamás se describirían como otra cosa que caballeros con una amplia cultura.

La idea de recibir dinero por sus actividades científicas era de mal gusto, al punto que personajes como Michael Faraday, quien se ganaba la vida practicando su ciencia, rechazaban oportunidades de enriquecerse patentando sus inventos.

La palabra "científico", desde su punto de vista, hacía de la ciencia un negocio, y reducía su rol en la sociedad a una mera profesión alternativa al médico, abogado o clérigo.

La palabra escrita

No fue sino hasta 1834 que la palabra apareció por primera vez impresa, en una reseña sobre la obra "La conexión de las ciencias físicas" de Mary Somerville.

Su autor era el mismo Whenwell, quien en el escrito argumentó que la ciencia se estaba fragmentando, de tal manera que los químicos, matemáticos y físicos tenían cada vez menos que ver entre sí.

"Una curiosa ilustración de este resultado", escribió, "puede observarse en la falta de un nombre con el cual podamos designar a los estudiantes del conocimiento del mundo material colectivamente".

Paso seguido, volvía a proponer el controvertido término "scientist" para proporcionar unidad lingüística a quienes estudian las diversas ramas de las ciencias.

Pero aunque se dice que Charles Darwin salió en el Beagle como filósofo natural y regresó como científico (no por lo que hizo durante el viaje, a pesar de que hizo mucho, sino porque zarpó en 1831 y retornó en 1836), las cosas no fueron tan sencillas.

Hombres de ciencia

Seis décadas más tarde, en 1894, J.T. Carrington, editor de una revista científica llamada Science-Gossip, le escribió a ocho escritores prominentes y hombres de ciencia para preguntarles si consideraban legítima una palabra en particular relacionada con la investigación científica que había notado se estaba difundiendo.

Para él mismo, "no era satisfactoria", así como no lo era para cinco de los siete que respondieron.

El polímata George Campbell, 8º Duque de Argyll, escribió que el término le disgustaba profundamente.

El biólogo y antropólogo Thomas Huxley señaló que la palabra era tan agradable como la electrocución.

Se referían, como habrás adivinado, a la polémica denominación "científico".

Para ese entonces, el término preferido era "hombres de ciencia", análogo a "hombres de letras", quienes eran respetados intelectualmente en la sociedad británica.

Al término "científico" no obstante no le había ido tan mal al otro lado del Atlántico.

Los estadounidenses lo habían adoptado ya en la década de 1870 aunque en parte para marcar la diferencia entre quienes se dedicaban puramente a la investigación -los científicos- y los profesionales, es decir aquellos que usaban el conocimiento científico para sacar beneficio comercial.

De hecho, la palabra se había hecho tan popular en Estados Unidos que algunos británicos asumieron que se la habían inventado allá, entre ellos uno de quienes le respondieron a Carrington, Alfred Russel Wallace, aquel que, como Darwin, concibió la teoría de la evolución a través de la selección natural.

¿Fin de la historia?

Lejos de serlo.

El debate sobre la palabra "científico" seguía candente todavía en la primera parte del siglo XX, como revela una carta publicada en la revista Nature en 1924, 30 años después de la encuesta de Carrington.

El físico Norman R. Campbell le había escrito al editor, Sir Richard Gregory, solicitándole que reconsiderara la política de la revista de evitar el uso de dicha palabra.

Señalaba, entre otras cosas, que las preocupaciones respecto a ella ya habían sido superadas, que los científicos ya se habían asegurado el respeto de la sociedad y que denominaciones como "hombres de ciencia" eran ofensivas para el creciente número de mujeres que se dedicaban a la ciencia.

"Permítame, por lo tanto, suplicarle, señor, a usted que ha hecho tanto para elevar el estándar de la literatura científica, y con todos los demás se ha esforzado por demostrar que la precisión científica y lingüística no es incompatible, que nos guíe en este asunto. Si no acepta 'científico', al menos proporciónenos alguna otra palabra".

El editor le contestó confirmando que hasta entonces la palabra 'científico' no se había utilizado en las columnas de Nature "para designar a un hombre de ciencia o trabajador científico" pero que habían "invitado a varias autoridades en buen inglés, incluidos hombres de ciencia distinguidos, para que favorezcan con sus opiniones sobre la conveniencia, o no, de adoptar la palabra 'científico'".

En esta ocasión, el término recibió más apoyo, aunque todavía varios de los consultados expresaron su rechazo.

El zoólogo Sir D'Arcy Wentworth Thompson, por ejemplo, argumentó que la palabra "científico" era un término contaminado utilizado "por personas que no tienen gran respeto ni por la ciencia ni por el 'científico'". El eminente naturalista E. Ray Lankester, por su parte, opinó que cualquier aparecido podía reclamar para sí mismo tan vago título.

Al final, Gregory decidió que la revista no le prohibiría a los autores que usaran la palabra pero que los empleados de Nature seguirían evitándola.

Señaló que su decisión concordaba con la Royal Society de Londres, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, la Royal Institution y la editorial Cambridge University Press, que en ese entonces no llamaban "científico" a nadie.

A pesar de que desde hacía siglos muchos habían encarnado el espíritu de la palabra y de que para ese entonces la ciencia ya se había convertido en una carrera, con una posición en la sociedad y en la academia, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el término fue aceptado por los británicos para denominar a una persona que se dedicaba a la investigación científica.

No se podía tapar el sol con un dedo: la ciencia había sido profesionalizada y el científico era un profesional.