Penny Post: El sistema hizo que comunicarse con alguien que está lejos dejara de ser un privilegio

Penny Post: El sistema hizo que comunicarse con alguien que está lejos dejara de ser un privilegio

Penny Post: El sistema hizo que comunicarse con alguien que está lejos dejara de ser un privilegio

T13 En Vivo

El británico Rowland Hill era un maestro de escuela retirado cuya única experiencia con la Oficina de Correos en la década de 1830 era como un usuario descontento.

Nadie le había pedido que presentara una detallada propuesta sobre cómo renovarlo por completo. Pero a eso dedicó su tiempo libre y así escribió su análisis. Lo envió en privado al canciller de la Hacienda (el ministro de Economía británico).

Mostrándose ingenuamente confiado, le aseguró que "una comprensión correcta" de ese plan "debe asegurar su adopción".

Para Hill, su falta de experiencia en este rubro era algo positivo. "En pocos departamentos se han llevado a cabo importantes reformas por parte de aquellas personas familiarizadas con su práctica", escribió.

"Los hombres que detectan imperfecciones y defectos están entre quienes no se han vuelto insensibles a ellos, debido a una extensa familiaridad".

Pero Hill pronto recibiría una lección sobre la naturaleza humana.

Las personas cuyas carreras dependen de un sistema, no importa cuán ineficiente sea, no recibirán bien a un extraño que aparece con un diagnóstico meticulosamente argumentado de sus fallas, aunque sean propuestas de mejoras.

"Absolutamente falaz... de lo más absurdo", se enfureció el secretario de la Oficina de Correos, el coronel Maberly. "Salvaje... extraordinario", coincidió el conde de Lichfield, el director general de Correos.

Ignorado por el canciller, Hill cambió de táctica.

Imprimió y distribuyó sus propuestas, insistiendo en que su falta de experiencia hacía que estuviera perfectamente cualificado para la tarea en cuestión.

Él no era la única persona frustrada con el sistema y muchos de los que leyeron su manifiesto -y no eran empleados por la Oficina de Correos- estuvieron de acuerdo en que tenía mucho sentido.

La revista Spectator hizo campaña a favor de las reformas de Hill. Se firmaron peticiones. La Sociedad para la Difusión del Conocimiento Útil hizo lobby. Después de tres años, el gobierno cedió ante la presión pública y nombró a un mandamás de la Oficina de Correos: el propio Hill.

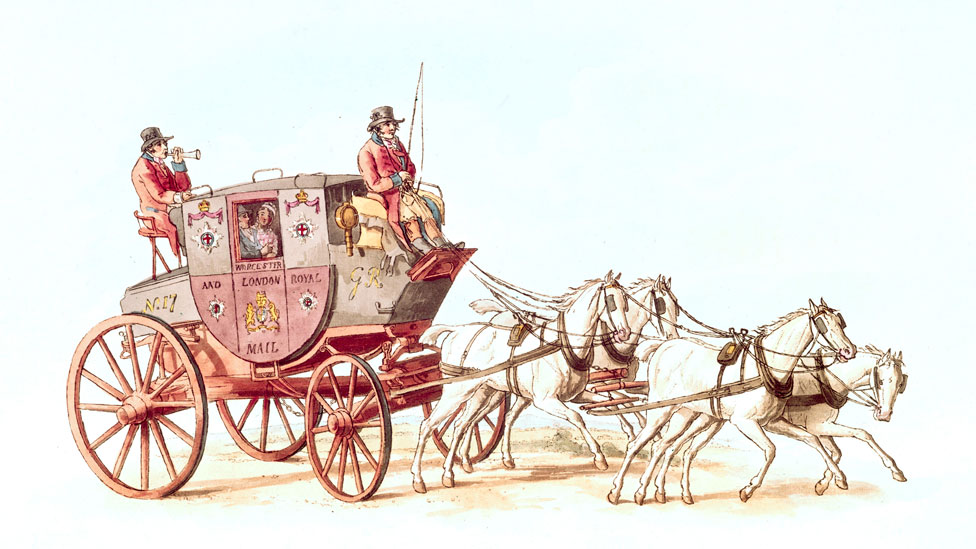

¿Cuáles fueron los problemas que había identificado el exdocente? En aquel entonces, no pagabas por enviar una carta, pagabas por recibirla. La fórmula que fijaba los precios era complicada y generalmente prohibitiva.

Si el cartero llamaba a tu puerta en la ciudad de Birmingham con una carta de tres páginas proveniente de Londres, te dejaría leerla solo si le pagabas dos chelines y tres peniques.

Eso era un poco menos del salario diario promedio, a pesar de que, como observó Hill, "la misiva podía pesar menos de un cuarto de onza", es decir: solo unos pocos gramos.

La gente fue encontrando soluciones alternativas.

Los diputados podían enviar cartas de forma gratuita, por lo que si conocías a uno, podían "franquear" tus cartas como favor.

El privilegio de franqueo libre fue ampliamente abusado. En la década de 1830, los parlamentarios aparentemente escribieron unas improbables siete millones de cartas por año.

Otro truco común era enviar mensajes codificados a través de pequeñas variaciones en la dirección.

Tú y yo podríamos ponernos de acuerdo en que si me enviabas un sobre dirigido a "Tim Harford", eso significaría que estás bien, pero que si lo escribías "Señor T. Harford", entendería que necesitas ayuda. Cuando llegaba el cartero, inspeccionaba el sobre y me negaba a pagar.

La solución de Hill fue una audaz reforma de dos pasos.

Se le pediría a los remitentes, no a los destinatarios, que paguen los gastos de envío; y sería barato: un penique (penny, en inglés), independientemente de la distancia, para cartas de hasta media onza (14 gramos).

Hill estaba convencido de que valdría la pena que el correo funcionara a pérdida, para estimular lo que llamó "el poder productivo del país".

Argumentó que las ganancias eventualmente aumentarían, porque si las cartas eran más baratas de enviar, la gente enviaría más.

Hace unos años, el economista de origen indio CK Prahalad señaló que se podía hacer una fortuna atendiendo a lo que llamó "el fondo de la pirámide": la clase pobre y media baja del mundo en desarrollo.

No tenían mucho dinero como individuos, pero tenían mucho dinero cuando los juntabas a todos.

Hill se le adelantó más de 150 años.

Usó como ejemplo un caso en el que los pequeños pagos de un gran número de personas pobres habían generado mucho dinero para el Estado: "Los impuestos sobre la malta y los licores, que, sin lugar a dudas, son consumidos principalmente por las clases más pobres" aportaron mucho más que los impuestos sobre el vino, "la bebida de los ricos", observó.

Hill concluyó, un tanto despectivamente: "El deseo de mantener correspondencia con sus amigos puede no ser tan fuerte... como el deseo de consumir licores fermentados".

"Sin embargo", agregó, "tengo conocimiento de datos que sugieren que, si no fuera por el alto costo de envío, muchas cartas serían escritas y muchos corazones también serían alegrados, mientras que hoy los ingresos y los sentimientos de los amigos sufren a la par".

Estaba en lo correcto. En 1840, el primer año que funcionó el llamado Penny Post, el número de cartas enviadas se duplicó. En 10 años, volvió a ser el doble.

Tomó solo tres años para que los sellos postales se introdujeran en Suiza y Brasil, un poco más en Estados Unidos, y para 1860, se utilizaban en 90 países. Hill había demostrado que la fortuna en el fondo de la pirámide podía ser extraída.

El correo barato trajo algunos problemas reconociblemente modernos: el correo basura, las estafas y una creciente demanda de respuesta inmediata.

Medio siglo después de que Hill creara el Penny Post, las cartas en Londres se entregaban cada hora y la expectativa era que la respuesta llegara con el "regreso del correo".

¿Pero difundió el conocimiento útil y estimuló el poder productivo el Penny Post?

Recientemente, un grupo de economistas en EE.UU. lo investigó de forma ingeniosa. Recopilaron datos sobre la difusión de las oficinas de correos en el siglo XIX y sobre el número de solicitudes de patentes en diferentes partes del país.

Las nuevas oficinas de correos efectivamente trajeron más inventiva, tal como creía que ocurriría Hill.

Hoy en día, el correo postal -que en inglés se conoce como "snail mail" (correo caracol)- parece estar en declive terminal. Hay muchas otras formas de alegrar los corazones de nuestros amigos.

Mientras tanto, el empleado de oficina promedio recibe más de 100 correos electrónicos al día. Y ya no necesitamos sociedades para promover la difusión del conocimiento útil, más bien necesitamos mejores formas de destilarlo.

No obstante, los economistas que investigaron el vínculo entre las oficinas de correos y las patentes argumentan que el servicio postal del siglo XIX puede enseñarnos algo hoy: que "la política gubernamental y el diseño institucional tienen el poder de apoyar el progreso tecnológico".

Entonces, ¿qué defectos y problemas en estas áreas podrían estar frenando el progreso hoy?

Necesitamos que aparezca el sucesor de Hill para contarnos.