Cómo algunas empresas usan los datos de nuestro celular para decidir cuánto cobrarnos

Cómo algunas empresas usan los datos de nuestro celular para decidir cuánto cobrarnos

Cómo algunas empresas usan los datos de nuestro celular para decidir cuánto cobrarnos

T13 En Vivo

Hasta hace poco hablábamos del 'big data' como una entelequia, un abstracto que las empresas no lograban monetizar.

El teléfono móvil se ha convertido en el mejor aliado de la compra online de servicios y productos al aportar innumerables datos.

Por ejemplo, la localización, si estamos quietos o en movimiento, si nos queda mucha o poca batería, si estamos solos o acompañados, sobre qué hablamos y la antigüedad y precio de nuestro terminal.

El uso de algunos de estos datos y el modo en el que se obtienen están bajo la lupa por las políticas de privacidad.

Ya no nos sorprende que cada día una gran compañía tecnológica pida disculpas por invadir nuestra intimidad.

Esto sucede en un contexto en el que el móvil aumenta año tras año como dispositivo para gastar online, aunque el ordenador sigue siendo el rey para realizar compras.

La ingente información que facilitan nuestros móviles hace que las grandes tecnológicas puedan utilizar esos datos para poner un precio a cada una de nuestras cabezas.

Varios usuarios de Twitter han despertado dudas sobre la política de tarifas de Uber al cobrar más a los usuarios que tienen poca batería.

La lógica nos dice que un usuario va a aceptar el primer precio que le proponga la aplicación si le queda poca energía en el celular.

Uber ya desmintió en 2016 la subida de precios en función del estado de la batería, pero reconoció entonces que tenía "acceso a un tremenda cantidad de datos".

¿Habrá cambiado su política de precios después de que varios usuarios con la misma cuenta, misma localización y mismo destino hayan comprobado que pagan más si su batería está baja?

Brechas en nuestra privacidad

Muchos nos preguntamos, si las apps tienen acceso a todos nuestros datos.

¿Dónde aprobé que podían conocer el nivel de mi batería?

Fácil, se trata de pequeñas brechas que aprovechan las empresas tecnológicas.

En este caso, Uber sabe si un usuario tiene baja batería porque la aplicación necesita usar esa información para pasar al modo ahorro de batería.

En España, los políticos de las islas Canarias acusan a las aerolíneas de usar la geolocalización para ofrecer vuelos más caros a los residentes, que cuentan con un 75% de descuento en los billetes de avión.

Las aerolíneas lo niegan.

Desde que un usuario denunciara que Instagram nos escucha para colarnos publicidad relacionada con nuestras conversaciones, no son pocos los que cuentan alguna experiencia con los micrófonos.

¡Yo también tengo mi propia historia con la burrata!

¿Sabéis qué es la burrata? Yo no, hasta anoche. Fui a cenar con @_jorgegallardo a un restaurante y pidió este tipo de queso fresco que yo nunca había probado. ¿Y a que no sabéis qué publicidad me aparece hoy en Instagram? Efectivamente. Lo creáis o no, nos escuchan. Tened cuidado pic.twitter.com/BPtpYY0L4h

— Bérnar GM (@BernarGM) 7 de abril de 2019

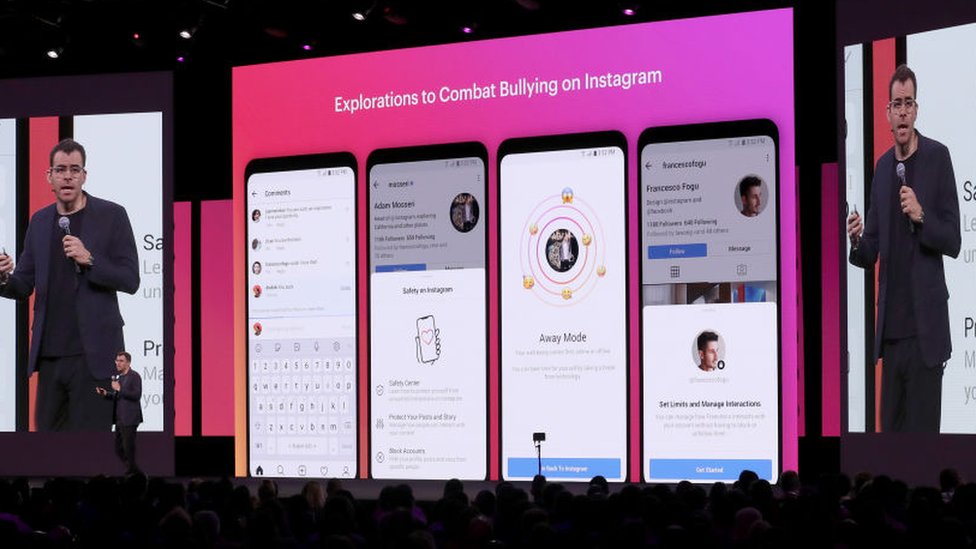

Adam Mosseri, jefe de Instagram, negó a la periodista Gayle King que se usen los micrófonos para colocar anuncios a los usuarios.

La presentadora de la CBS concluyó la entrevista sin creerse sus explicaciones.

La publicidad va a seguir existiendo y no debería ser malo que las empresas utilicen nuestros datos recolectados para que, al menos, nos lleguen anuncios relevantes o personalizados.

Eso sí, respetando nuestra privacidad y garantizando que esa información no pueda ser utilizada por terceros.

Sin embargo, nunca pensamos que todos los datos que recopilan las tecnológicas pudiesen ir en nuestra contra a la hora de poner un precio a un producto o servicio.

Una conversación, el estado de mi batería o dónde estoy pueden jugar en nuestra contra a la hora de comprar algo.

Los teléfonos también tienen datos sobre nuestra salud y actividad física.

¿Se imaginan que los seguros de vida pudiesen acceder a esta información cuando vamos a darnos de alta?

Nuestros móviles dicen mucho sobre nuestra disposición a gastar.

¿Estamos preparados para una sociedad con precios personalizados en todos los sectores?

Tiempo al tiempo.

*Jorge Gallardo-Camacho es director del Grado Internacional de Comunicación, profesor e investigador de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Haz clic aquí para leer la versión original.